布施駅から少し歩いた高架下に、静かに暖簾を掲げる食堂がある。名前は「大黒堂」。創業は1925年、もともとは餅屋だったらしい。

時代の流れと共に、甘味処、そしてうどん屋に姿を変えたけれど、ここには変わらないものがちゃんと残っている。朝の力仕事前に、昼の休憩に、そして年末には行事の支度に。気取らないのに、なぜか記憶に残る味。人の暮らしにそっと寄り添う、そんな一軒がここにある。

工場の町で、朝から熱いうどんをすする。

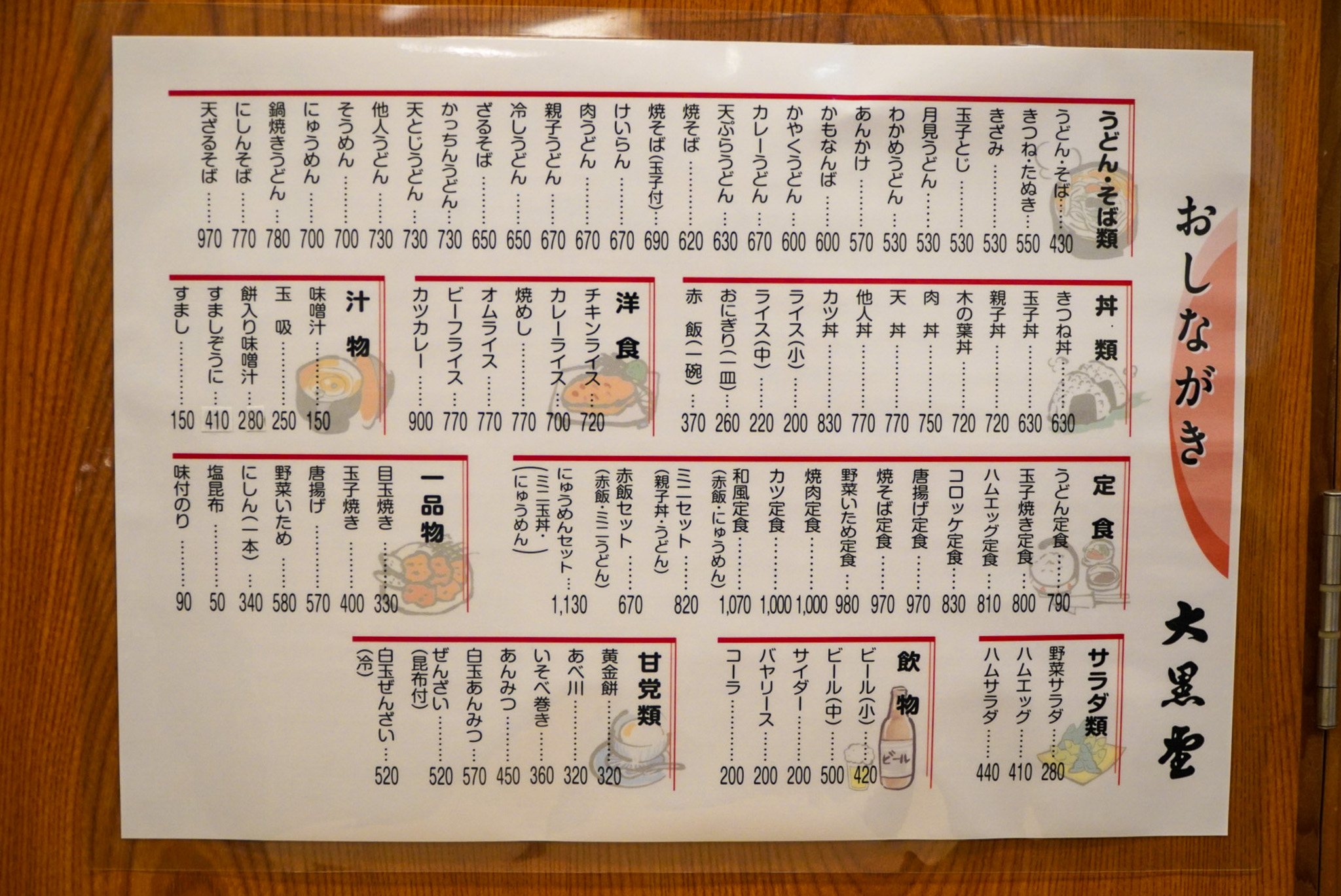

東大阪・布施。事業所密度日本一というこのエリアには、毎日汗をかいて働く人たちがたくさんいる。そんな人たちのエネルギー源になっているのが、「大黒堂」の“かっちんうどん”。いわゆる「力うどん」だ。

ぐつぐつと煮込まれたうどんの上には、しっかりと焼き目のついた餅がごろん。関西風だけど、ちょっと塩気強めな出汁がまたいい。関西でよくある甘めのかつお出汁とは違って、シャキッとした朝にぴったりな味だ。

鍋焼きうどんは、もうちょっとがんばりたい日のごほうび。

ちょっと寒い日や、がんばった自分にあげたいのが「鍋焼きうどん」。昔ながらのアルミ鍋の中で、ぐつぐつ音を立てながらやってくる。

半熟卵に蒲鉾、どんこ椎茸、えのき、厚焼き玉子。もちろん餅も入っている。湯気の向こうに、なんだか子どもの頃の夕飯を思い出す。

実は人気、ビーフライス。

「うどん屋なのに?」とつい気になってしまう「ビーフライス」。牛バラ肉と玉ねぎを炒めた、ご飯モノの一品だ。

ケチャップとウスターソースの、甘くてちょっとだけジャンクな味つけ。どこか懐かしくて、食べていると自然と背中がゆるむ。疲れた日の昼ごはんに、これが妙に沁みる。

ここは元・餅屋。創業は1925年。

大黒堂が暖簾を掲げたのは、今から100年前のこと。白黒写真が語るように、かつては木箱いっぱいに餅を積んで売る、れっきとした餅屋だった。

大黒堂が暖簾を掲げたのは、今から100年前のこと。白黒写真が語るように、かつては木箱いっぱいに餅を積んで売る、れっきとした餅屋だった。

季節や行事に合わせて餅を作り、ぜんざいやおはぎといった甘味も提供してきた。そして今ではうどん屋として、日常のごはんを支えている。

実は関西には「力餅食堂」のように、餅屋から転業した食堂が多い。餅だけでは生活が成り立たなくなった時代に、日常食としての“うどん”が、彼らの次の柱になったのだ。

やっぱり「餅は餅屋」。

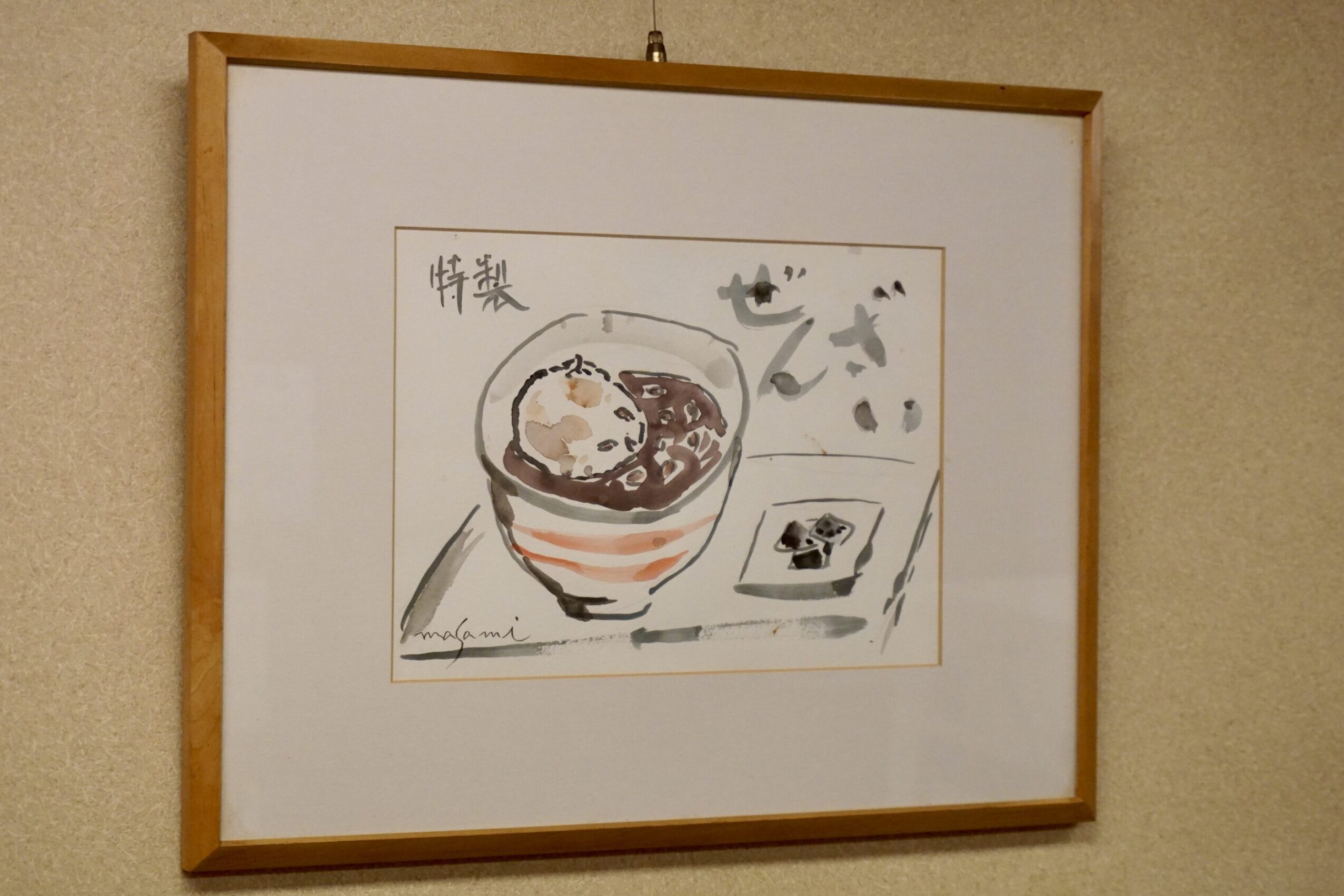

甘味も抜かりない。店内の手描きポップがかわいくて、ついつい注文してしまう。

おすすめは「黄金餅(こがねもち)」。砂糖醤油をまとった、つやつやの焼き餅。ひと口かじれば、餅米の粒感がふわっと広がる。これが市販のお餅と全然違うのだ。

ぜんざいも忘れちゃいけない。ほんのり塩気のある昆布が添えられていて、甘さを上手に引き立ててくれる。

おはぎは手土産にもぴったり。店先の手書き文字を見たら、きっと誰かに渡したくなる。

年末は、本業モード。

一年で最も忙しくなるのは年末。店の前には昔と変わらず、餅を詰めた木箱がずらりと並ぶ。

一年で最も忙しくなるのは年末。店の前には昔と変わらず、餅を詰めた木箱がずらりと並ぶ。

年始用に求める人があとを絶たない大黒堂の餅は、形も美しいし、味も確か。なかでも桜海老が練り込まれた赤い「エビ餅」は、関西らしいお正月の風物詩。冬だけの特別な一品だ。

暮らしに寄り添う、100年続く場所。

特別な日も、なんでもない日も。3時のおやつにも、朝のエネルギーチャージにも。「大黒堂」は、食べものを通じて、生活そのものを支えてきた。

たぶんこの先も、暖簾は変わらない場所で風に揺れているんだと思う。変わらない味と、変わりゆく日々のあいだで。