ラーメンじゃなくて、お好み焼きでしめる夜がある。

東大阪・布施。賑わいが少し落ち着いた頃、商店街の一角に、ふわりと明かりが灯る。赤提灯ににじむ文字は「お好み焼」「おでん」「ビール」。古い暖簾をくぐれば、92歳のお母さんが待っている。

ここは、腹を満たす場所でもあり、心をほどく場所でもある。布施のまちに、そんな夜の居場所がちゃんとある。

お好み焼き屋が、夜に灯る理由

昼の喧騒が落ち着き、夜の帳が静かに降りるころ。布施の商店街の奥に、小さな明かりが灯る。

そこに書かれているのは「お好み焼」「ビール」の文字。赤い提灯に照らされた看板は、ちょっと色あせて、でも堂々としている。

ここが、お好み焼き「太田」。17時開店。決して派手じゃないけれど、飲み終わったあと、なんとなく吸い寄せられるように立ち寄りたくなる。

大阪人にとって、お好み焼きは主食じゃない。たぶん、それ以上に“馴染み”なのだ。

92歳のお母さんが焼く、60年分の味

鉄板の前に立つのは、92歳になるお母さん。60年以上、この場所で変わらず店を続けてきた。

親子三代で通う常連も多く、「ただいま」みたいな顔で扉を開ける人たちが後を絶たない。

お好み焼きもいい。でも、通は「ねぎ焼き」をさらっと頼む。

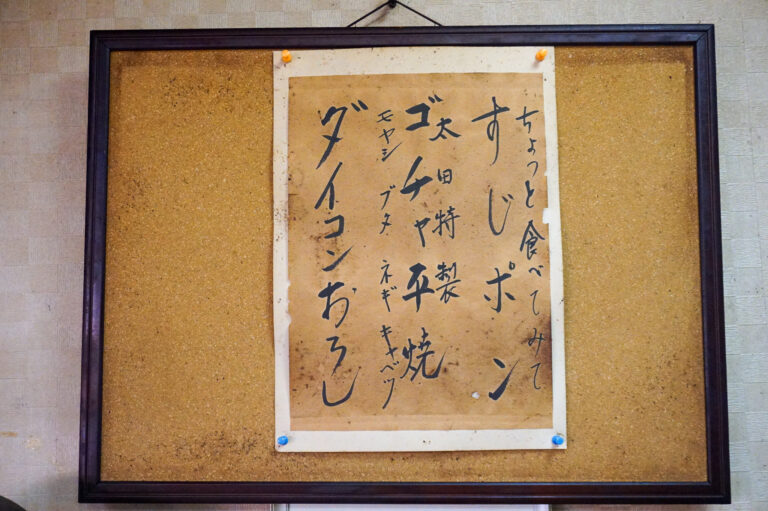

中でもひときわ存在感を放っているのが、「ゴチャ平焼き」。もやし、ねぎ、キャベツを炒めた上に、しっかり焼かれた卵。そして、ジュワッと焼けた豚バラ。ソースとマヨネーズが追い打ちをかけてくる。

ひと口食べると、笑ってしまうくらい、うまい。ある日行ったときなんて、卵3玉分がどーんと乗ってきた。お母さん、気前良すぎるよ。

おでんと鉄板、相容れないようで、いい関係

鉄板の横に、大きな鍋。その隙間から、ふうわりと湯気が立ちのぼる。中にあるのは、大根、たまご、こんにゃく、厚揚げ──そう、「おでん」だ。

お好み焼き屋に、おでん?一瞬戸惑うけれど、ここではその組み合わせがごく自然だ。鉄板の熱と、おでんの出汁が、同じ空気の中に混ざり合う。

飲んだあとに染みる味。身体がふっと緩む感覚。きっと、締めに必要なのは“温度”なのかもしれない。

お母さんと”孫たち”の、静かなにぎわい

店内は、テーブルが2つとカウンター4席だけ。ぎゅうぎゅう詰めだけど、それがまたいい。

お客さんは、どこか親戚のような雰囲気で座っている。「ソースちょうだい」「チューハイおかわり」──そのやり取りも、親しみのある会話に聞こえる。

お母さんは補聴器をつけていて、ちょっと聞き間違えることもある。でもその代わり、誰かが頼んでないものが、にこっと笑って出てくることもある。

「気まぐれ大盛り」「黙っててもチューハイ」なんて、日常茶飯事だ。

こういう“ごちゃごちゃしたやさしさ”が、この店にはちゃんとある。それは、料理の味だけじゃなくて、店の空気にもしっかり染み込んでいる。

大阪の夜に、ちゃんと帰れる場所がある

「また来たよ」「寒なったなあ」そんな言葉を交わして、チューハイをぐっと一杯。そのあとに焼き上がる、あつあつのねぎ焼き。

湯気の向こうで、お母さんが笑っている。

大阪の夜は、にぎやかだけじゃない。こうして、誰かの焼いてくれる味に“ただいま”って思える場所が、ちゃんと残っている。

布施の「太田」。ここは、“締めの一軒”であると同時に、“帰ってくる理由”かもしれない。