駅前のにぎわいが、ちょうどひと段落するあたり。布施の町角に、小さな看板がひとつ出ている。淡い空色の「Style Books」。

中にあるのは2000冊の選び抜かれた本と、静かな熱を帯びた一杯のコーヒー。それだけでもう充分なはずなのに、ふとした拍子に会話が始まって、ページをめくる手が止まってしまう午後がある。でも、そういう日も、たまにはいい。むしろそれが、ここにまた来たくなる理由なのかもしれない。

空色の看板が、やさしく呼びとめる

府道702号線沿い。商店街を抜けたところで、ちょっと息をつくように現れるのが「Style Books」だ。扉の前にちょこんと立つ空色の看板は、主張しすぎず、でもちゃんと気づいてほしそうな顔をしている。

中に入ると、コーヒーカウンターと壁一面の本棚が出迎えてくれる。文学、建築、エッセイ、哲学……並ぶ本に、無駄がない。店主の「好き」や「関心」の粒が、ぴしっと並んでいる。どの本も、ふと目があって「どう?」と語りかけてくるようだ。

ただ読むためだけの場所じゃない。本と、そして自分と、ちょっと深く関わるための場所。

「苦手」だったからこその、やさしさ

店主の井筒さんは、元・システムエンジニア。意外なことに、かつてはコーヒーが苦手だったという。転機は、家族の介護で立ち止まった時間。そのとき出会った一冊が、「ブックカフェっていいな」と思わせてくれた。

そこからの道のりは、まるで実験のようだった。測定器を手に、豆の濃度や抽出条件を記録し続ける日々。抽出器具も、自らカスタマイズしてしまう探究心。まるで、プログラムのバグを一つひとつ潰していくように、コーヒーと向き合ってきた。

実はこの場所、かつて井筒さんの父が「計量所」を営んでいた土地。トラックの荷台を測るための場所だったそのすぐ隣で、今は「おいしさ」という目に見えない“重さ”を測っている。道具も対象も違うけれど、根っこにある「確かめたい」という気持ちは、同じかもしれない。

紅茶みたいに軽やかで、ちゃんと深い

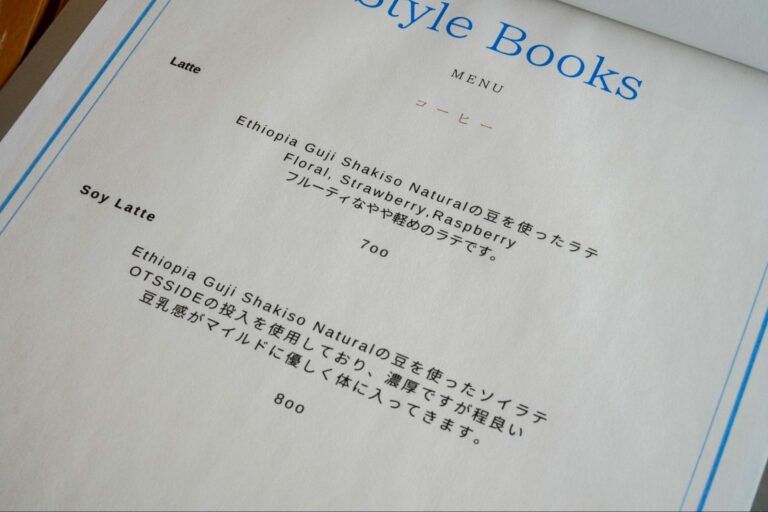

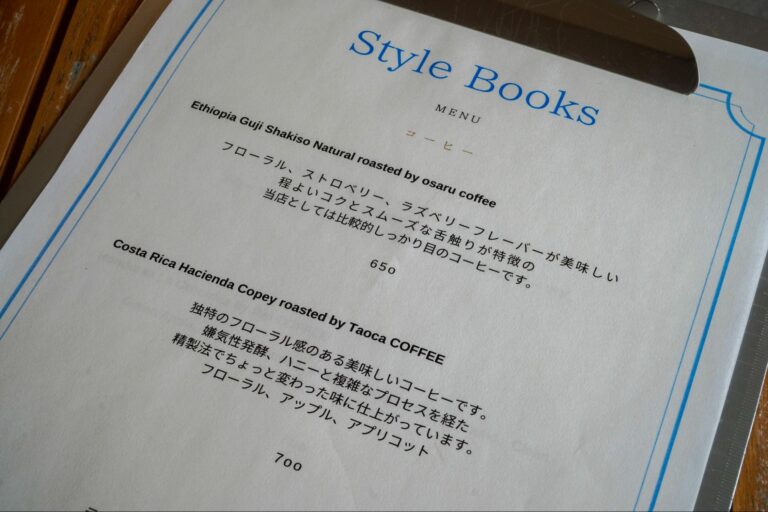

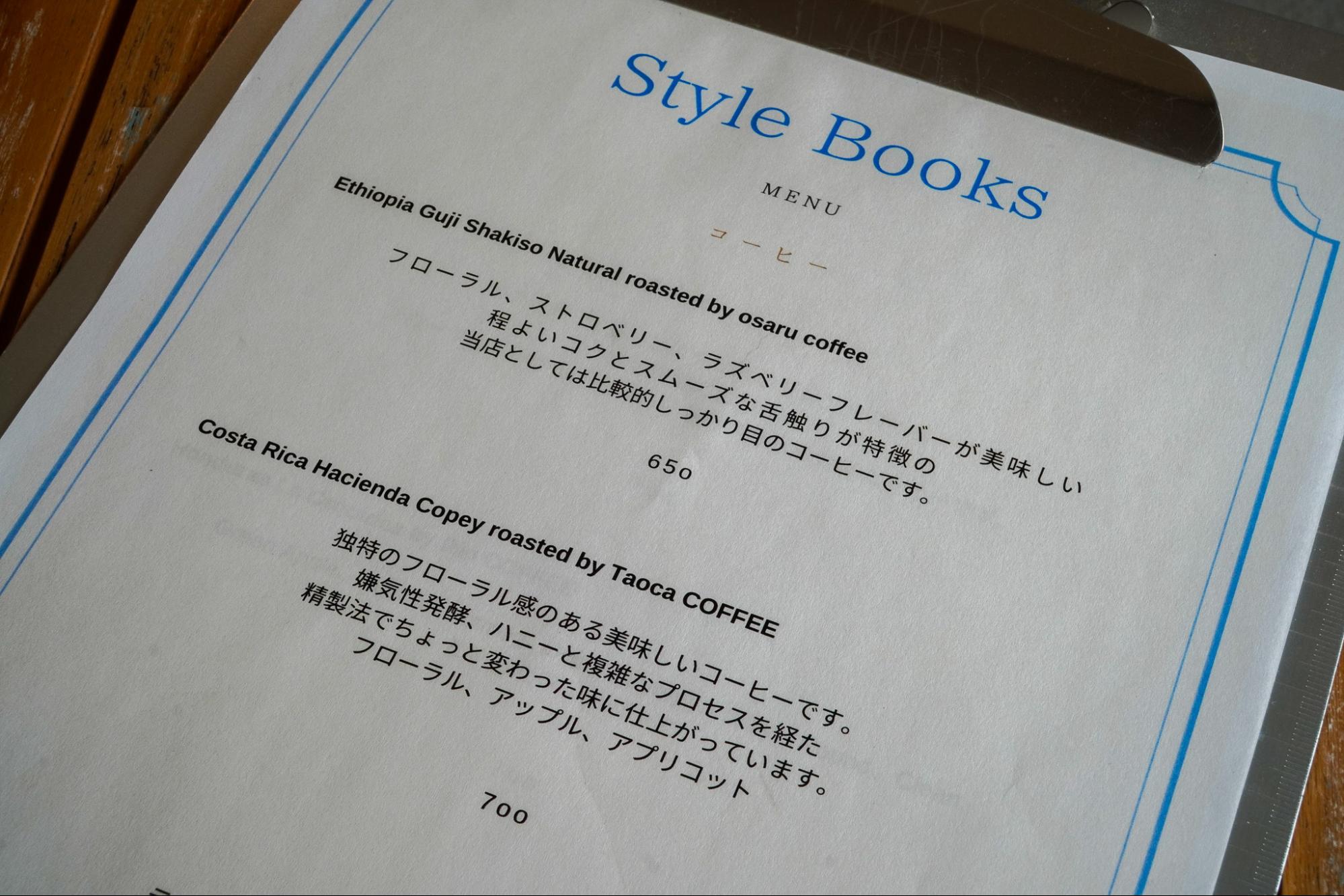

井筒さんの淹れるコーヒーは、苦味を極限までそぎ落とした浅煎り。

豆を粗く挽き、丁寧にゆっくりと抽出するその一杯は、口に含むとふわっと甘みが立ち上がる。軽やかなのに、どこか輪郭がしっかりしていて、静かに余韻を残す。

「紅茶みたいですね」と言われることも多い。けれど、それは決して“薄い”という意味じゃない。軽やかでいて、ちゃんと奥行きがある。静かだけど、深く響く。

そしてこの店には、スイーツがない。「一杯に集中してほしいから」と、井筒さんは笑う。その潔さが、この場所をまた一つ、特別にしている。

苦手の先にあった、もうひとつの看板

もう一つの人気メニューが、オーツラテ。豆乳の独特のクセが苦手だったという井筒さん自身が、「これなら」と思えるものを探し抜いた。

結果たどり着いたオーツミルクは、香りも味も驚くほどまろやかで、やさしい。コーヒーが苦手な人も、豆乳が苦手な人も、ふと「おいしい」と思えてしまう一杯。ひとの苦手に寄り添える味、というのは、案外強いものなのかもしれない。

話しすぎて、ページがめくれなかった日

本を読むために来たはずなのに。気づけば井筒さんと、コーヒーのこと、本のこと、人生のこと、そんな話をしていた。聞いているうちに、自分の中のどこかが反応して、「わかるな」とか「それってどういうこと?」とか。

気がつけば、夕方だった。──今日は、本は開けなかった。

でも、それでよかった気がする。心に引っかかる何かを持ち帰れたなら、それで充分。次はちゃんと読もうと思ってる。けれどまたきっと、話しすぎてしまうのだろう。

それでもいい。また来たくなる、そんな午後がある。