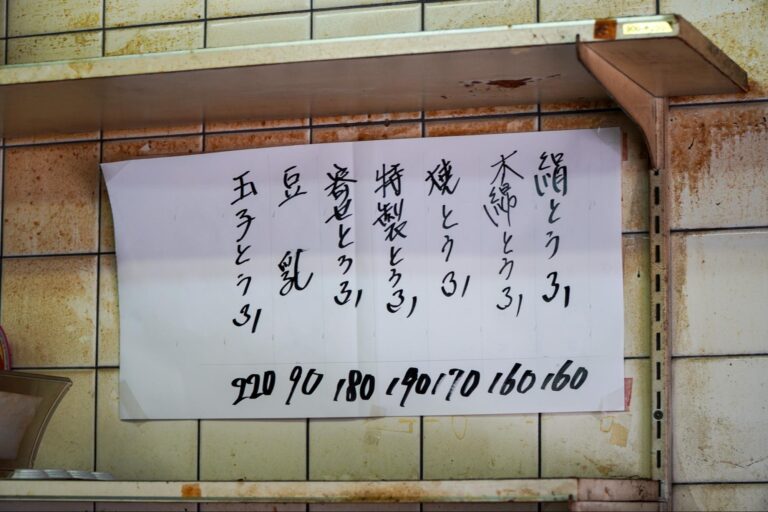

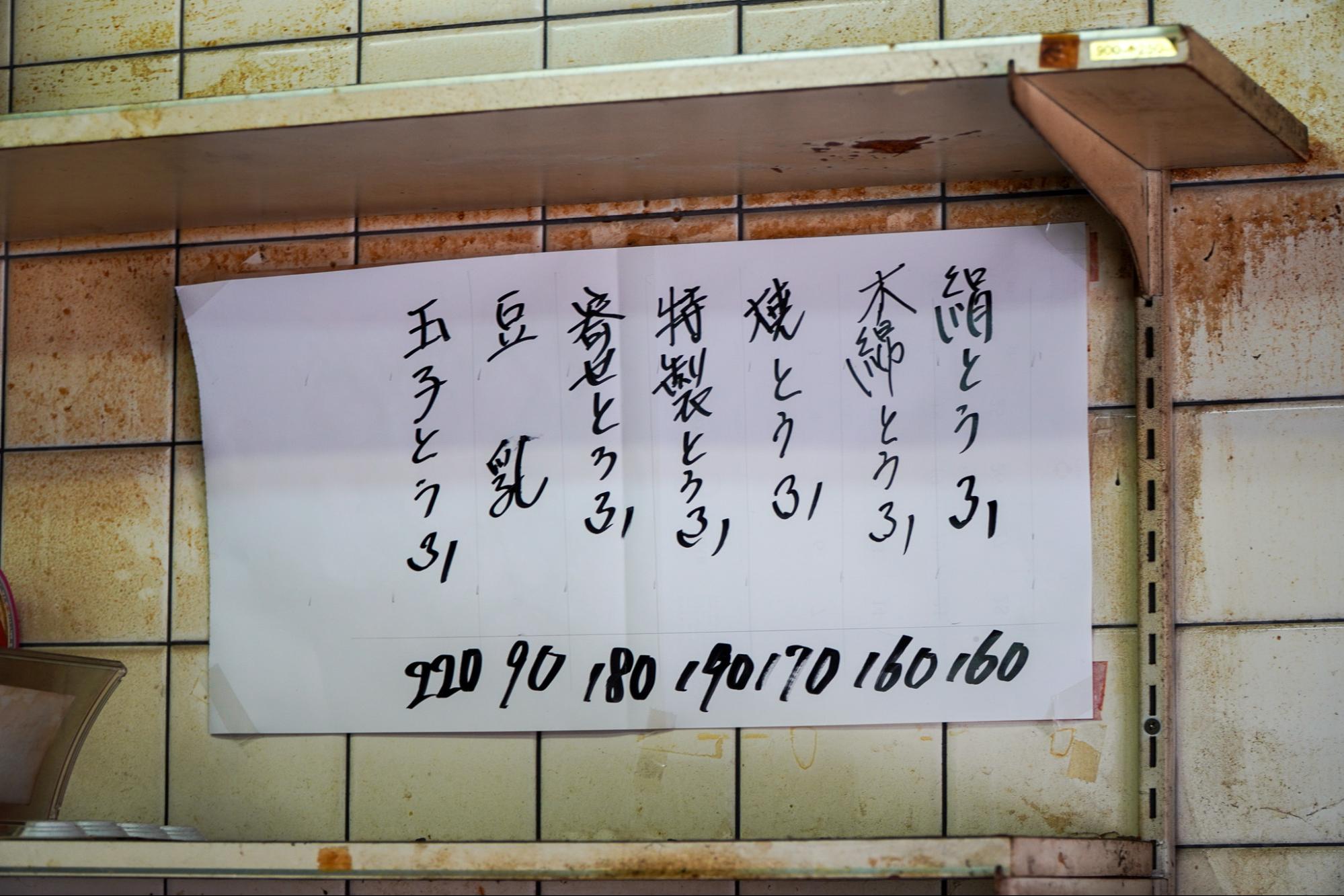

“昭和の夏”を思い出させる黒蜜のところてん。【さがのや豆腐店|豆腐屋】

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/sekaihotel/sekaihotel.jp/public_html/wp-content/themes/sekaihotel2/single-spot.php on line 84

午前4時半。布施の町がまだ眠っているころ、白い湯気とともに、一日が静かに始まる。「さがのや豆腐店」は、夫婦ふたりで営まれる、まちの台所のような場所。

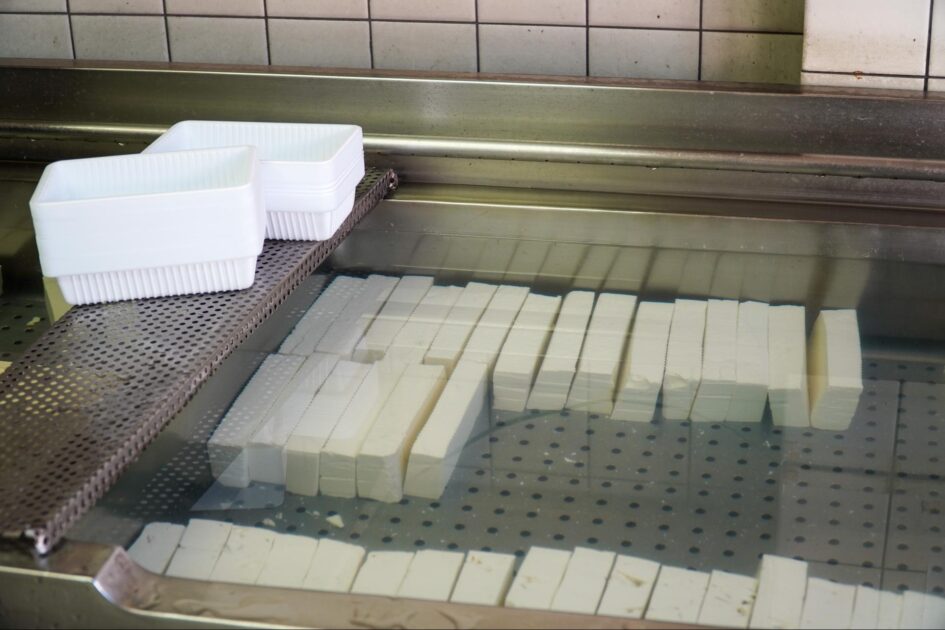

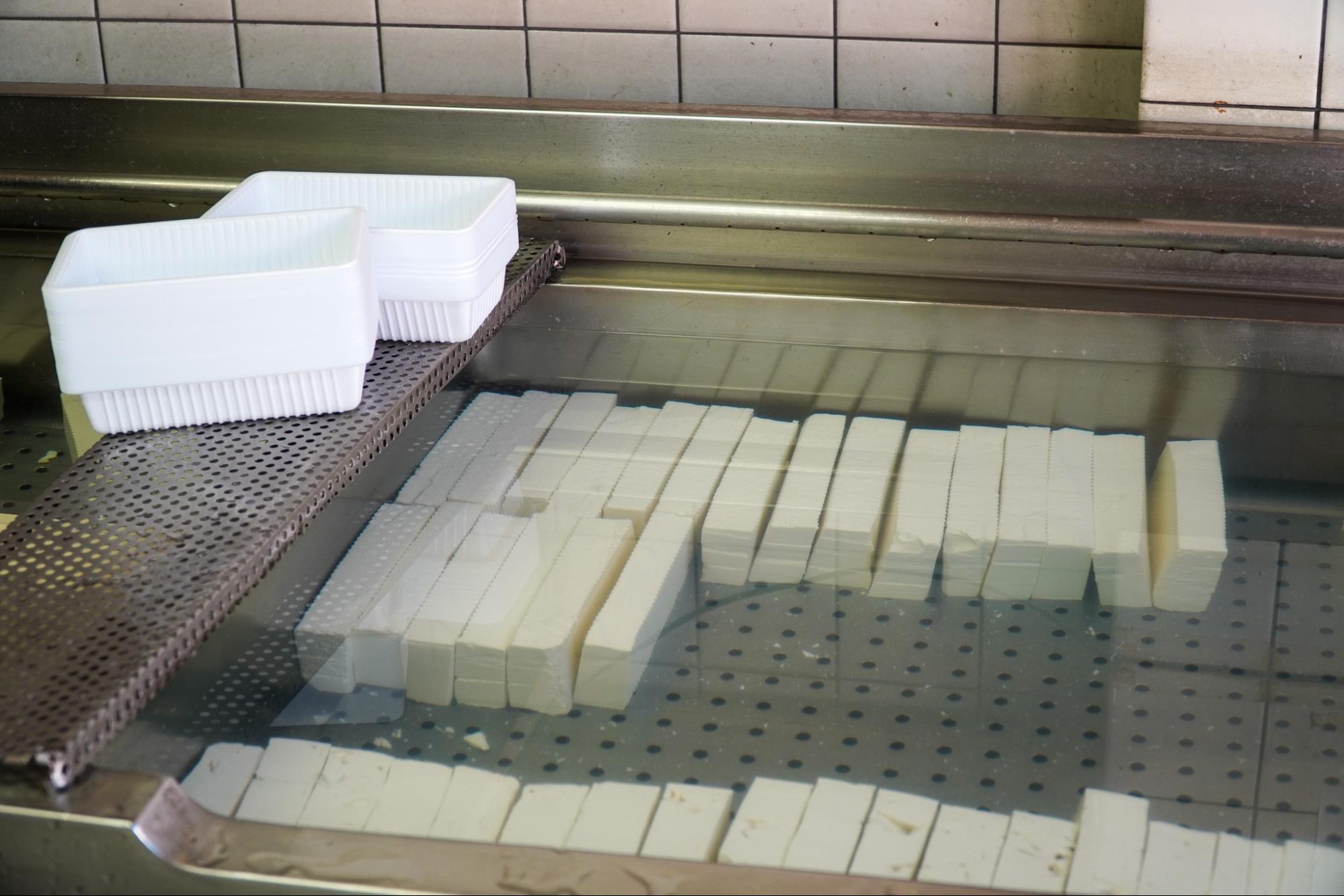

スーパーの棚に並ぶ豆腐とは、まるでちがう“手のぬくもり”がここにはある。水に浮かぶ白い豆腐。トレーにすくわれる、その一瞬の美しさ。40年以上、変わらずに守られてきた朝のしごとが、今日もまた淡々と続いている。

昔も今も、変わらない風景

「おばちゃーん、絹、ひとつちょうだい」タッパー片手にやってくる小学生。見慣れた風景のはずなのに、どこか映画のワンシーンのよう。

店先の水槽では、白い豆腐がゆらりゆらりと泳いでいる。絹も木綿も、まだほんのり温かくて、水の中で息をしているように見える。

注文が入ると、女将さんがトレーですくい上げ、懐かしい音のするパウチ機で袋詰め。袋の口がきゅっと閉じられるたび、今日の一丁がまた、できあがる。

常連さんは、タッパーやジップロックを持参して、名前を呼び合いながら豆腐を受け取っていく。

それはもう「買う」というより、「通う」とか「訪ねる」とか、そういう行為に近い。この町にはまだ、“お使い”という言葉が、ちゃんと生きている。

大豆の力が、そのまま届く

一口食べるだけで、わかる。市販の豆腐にはない、しっかりとした「大豆の味」が、口いっぱいに広がる。

噛むごとに、じんわりと甘くて、でも決して重たくない。醤油を一滴たらせば、それだけでもうご馳走になる。

とくにファンが多いのは、火曜と木曜にだけ登場する「寄せどうふ」。おぼろ状のやわらかさで、すくって器に移すときの“ふるふる”とした揺れが、なんともたまらない。スプーンでひと口すくえば、すっと溶けて、ふわっと甘い。

豆の優しさが、そのまま舌の上にほどけていくような、静かな感動がある。

脇役なのに、記憶に残る

冷蔵ケースに目をやると、ずらりと並んだ加工品が迎えてくれる。がんも、厚揚げ、油揚げ──どれも手間ひまが詰まった、名脇役たち。

中でも「ひろうす」は、まるで小さなごちそう。ぎっしり詰まった刻み野菜に、大きな椎茸のごろっと感。

そのままでもおいしいけれど、だしでゆっくり煮込むと、中まで味が染みて、思わず箸が止まらなくなる。冬にはおでんに。夏でも、冷たい煮物に。季節を選ばず、食卓に“間”をつくってくれるような存在。

夏ののれんに誘われて

のれんの「ところてん」の文字に、つい足が止まる人が多いというのも、ちょっと納得してしまう。

すでに細く切られた状態で販売されていて、あとは黒蜜をかけるだけ。つるりと喉ごしよく、暑い日の午後にぴったりの一品。

その透明感と涼しげな佇まいは、どこか“昭和の夏”を思い出させてくれる。

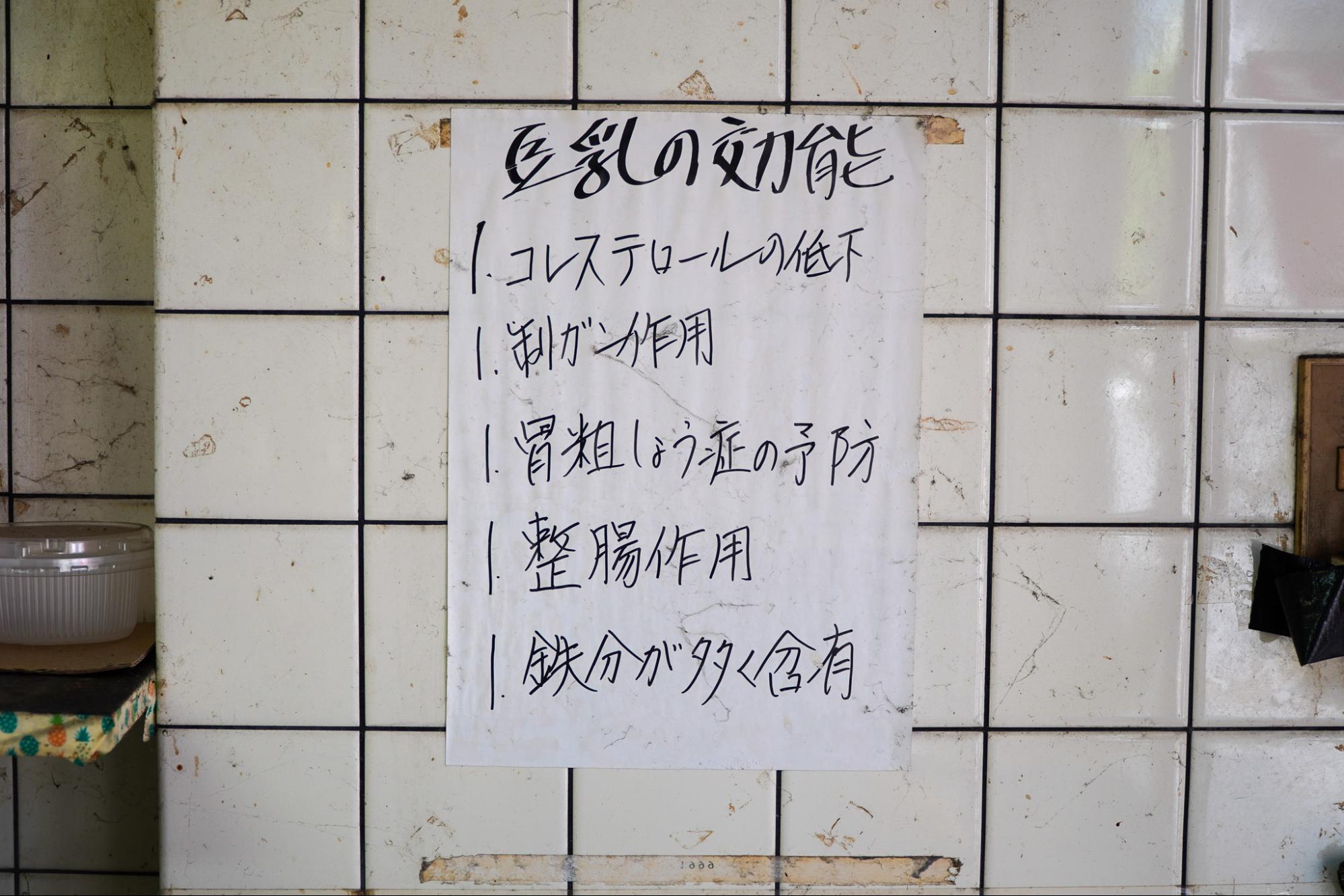

そして、密かに人気なのが「豆乳」。パックではない、本物の豆乳。ひと口飲めば、豆をそのまま飲んでいるような濃さに驚く。

氷を浮かべて、ストローでごくり。“豆乳が苦手”だと思っていた人こそ、試してみてほしい。固定観念が、するりと変わるかもしれない。

決まった手で、決まったものを

「味が好き」というだけではない。この町の人が「さがのや豆腐店」を訪れる理由は、もっと生活の中に根ざしている。

誰がつくったかがわかる。いつもの器に、いつもの味がある。それは“信頼”というより、“関係”に近い。毎日のように続く、ごく自然なつながり。

旅の途中でそんな場所に出会えたとき、少しだけ、町の空気を分けてもらった気がする。

観光名所じゃない。でも、「また来たい」と思わせる記憶が、そっと心に残る。手に入れたのは、豆腐一丁。

だけど、もしかしたらそれ以上のものを受け取っているのかもしれない。

住宅街の片隅、静かな朝を湯気とともにすくい上げる、小さなお豆腐屋さん。「特別」じゃないからこそ、ここで出会える時間は、どこまでもやさしい。

日々のしごとの中で生まれる、静かな豊かさ──それをそっと味わえる場所が、この町には、ちゃんとある。