布施の町を歩いていると、ふと吸い込まれるように入ってしまう中華屋がある。 「豚珍館 荒川店」。看板に気取った派手さはないけれど、どこか確かな安心感がある。 暖簾をくぐると、壁いっぱいに貼られた名刺たちが目に飛び込んでくる。

この町に暮らす人たちが、どれだけこの店で語り合い、笑い、酔ってきたのか。 ただの“食堂”ではなく、ここはたしかに「まちの社交場」だった。 そのことを、この壁は静かに、ずっと語り続けている。

壁が語る、まちの記憶

グラスを片手に、ふと目をやった壁一面。整然と並ぶ名刺の数々に、じわじわと何かが沁みてくる。

それぞれに名前があり、肩書きがあり──けれど、それ以上に詰まっているのは「関係性」だった。

はじめは挨拶だけだった近所の人と、ここでビールを酌み交わすようになった夜。商店街の集まりで誰かがぽつりと本音を漏らした瞬間。そういうちいさな出来事が、どれもきっとこの店で起きてきた。

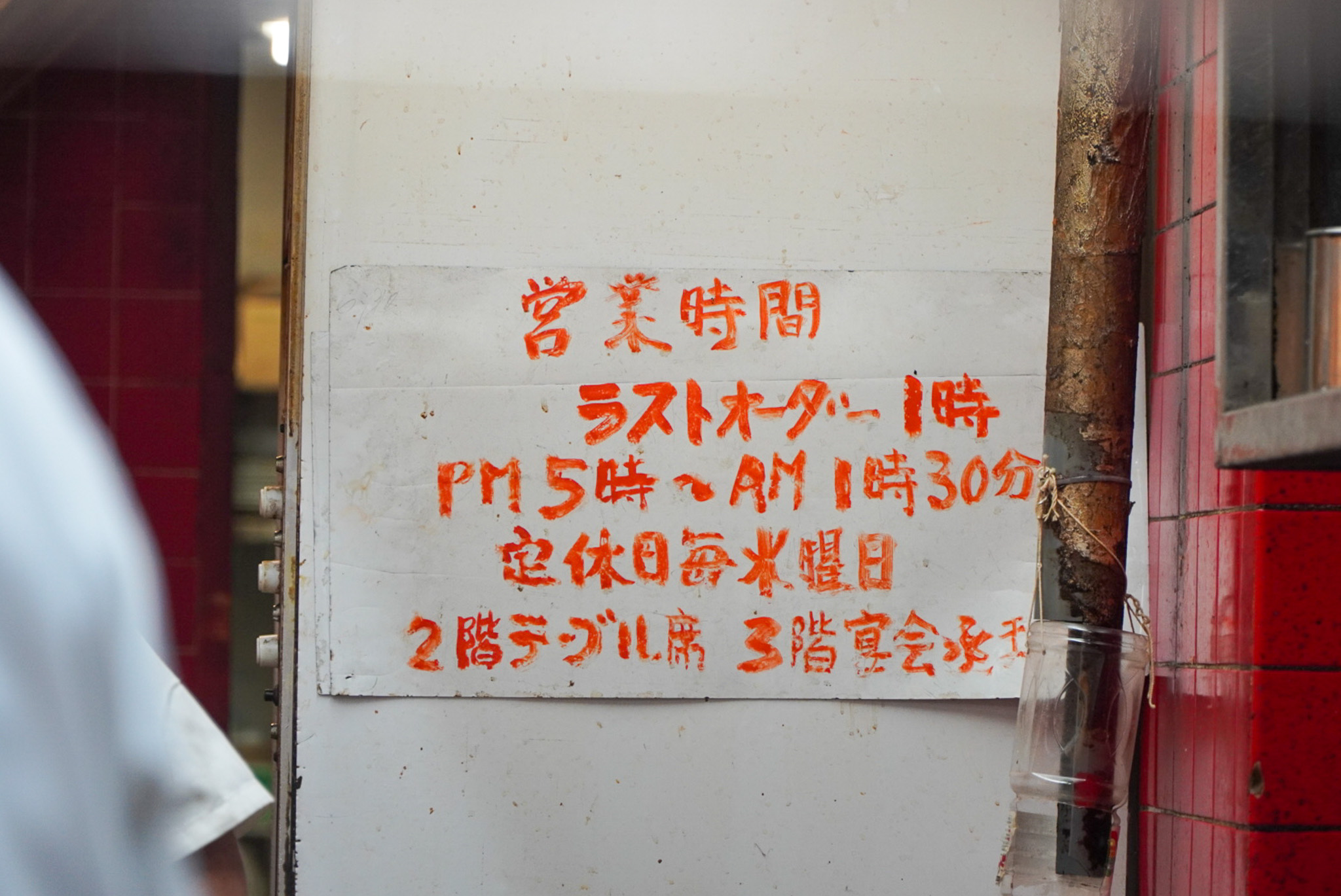

奥へ進めば、2階にはテーブル席。3階には宴会場まである。子ども連れの夕飯、スポーツチームの打ち上げ、親戚の集まり、いつの間にか「行事のある場所」になっている店って、そう多くはない。

誰かと語りたくなったとき、自然とここに足が向いてしまう──それは、ここがちゃんと“町に開かれている”からだと思う。

手書きメニューに滲む人柄

もうひとつ、この店で印象に残るのが、壁にびっしり貼られた手書きのメニュー。

すべて店主の手によるもので、文字はどこか丸く、やわらかい。よく見ると、下にうっすら鉛筆の下書きが残っている。

大きな鍋を振る豪快な背中とのギャップに、ふっと頬が緩む。

几帳面で、照れ屋で、だけど料理には一切の妥協がない。そんな人柄が、メニューの文字にも、厨房の湯気にもにじんでいる。

食べる前から、もうこの店のことが少し好きになっている。

瓶ビールから、はじまる夜

まずは瓶ビールを。キリンにするか、アサヒにするか。そんな些細な選択に時間をかけられるのが、この店のいいところだ。

栓を抜き、泡を静かに注ぐ。喉を通っていく冷たさに、この町の音が少しだけ遠のいていく。

グラスを片手に、カウンターの奥で何かを炒める音を聞く。

誰かの話し声、出前の注文、テレビの音。どれもがちょうどよく混ざり合っていて、気を張らずにいられる。

正解のない夜に、正解の一皿を

料理はどれも、奇をてらわず、でも確かに“うまい”。カリッともっちりの餃子、とうもろこし入りのやきめし。

辛さとコクのバランスが絶妙な担々麺、昭和の香りが残る酢豚。ふんわり卵が絡む小えびのチリソース。

どれを選んでも、きっと間違いじゃない。

けれど、この店の良さは、味そのものよりも“空気”にあるような気がする。なにを食べても、それが今の自分にとっての正解になる。そう思わせてくれる懐の深さが、ここにはある。

今日もどこかで、名刺が一枚、増えていく

「豚珍館 荒川店」は、たまたまふらっと立ち寄った人の心にも、何年も通い続けている常連の時間にも、ちゃんと居場所をつくってくれる。

それはきっと、この店が“町の中にある”だけじゃなく、“町の誰かのなかにある”からだ。

今この瞬間も、誰かがビールを飲み、餃子をほおばり、壁の名刺に自分の記憶を重ねていく。

気取らず、背伸びせず、でもちゃんとあたたかく迎えてくれる店。豚珍館は、そんな町の灯りのような場所なのだ。