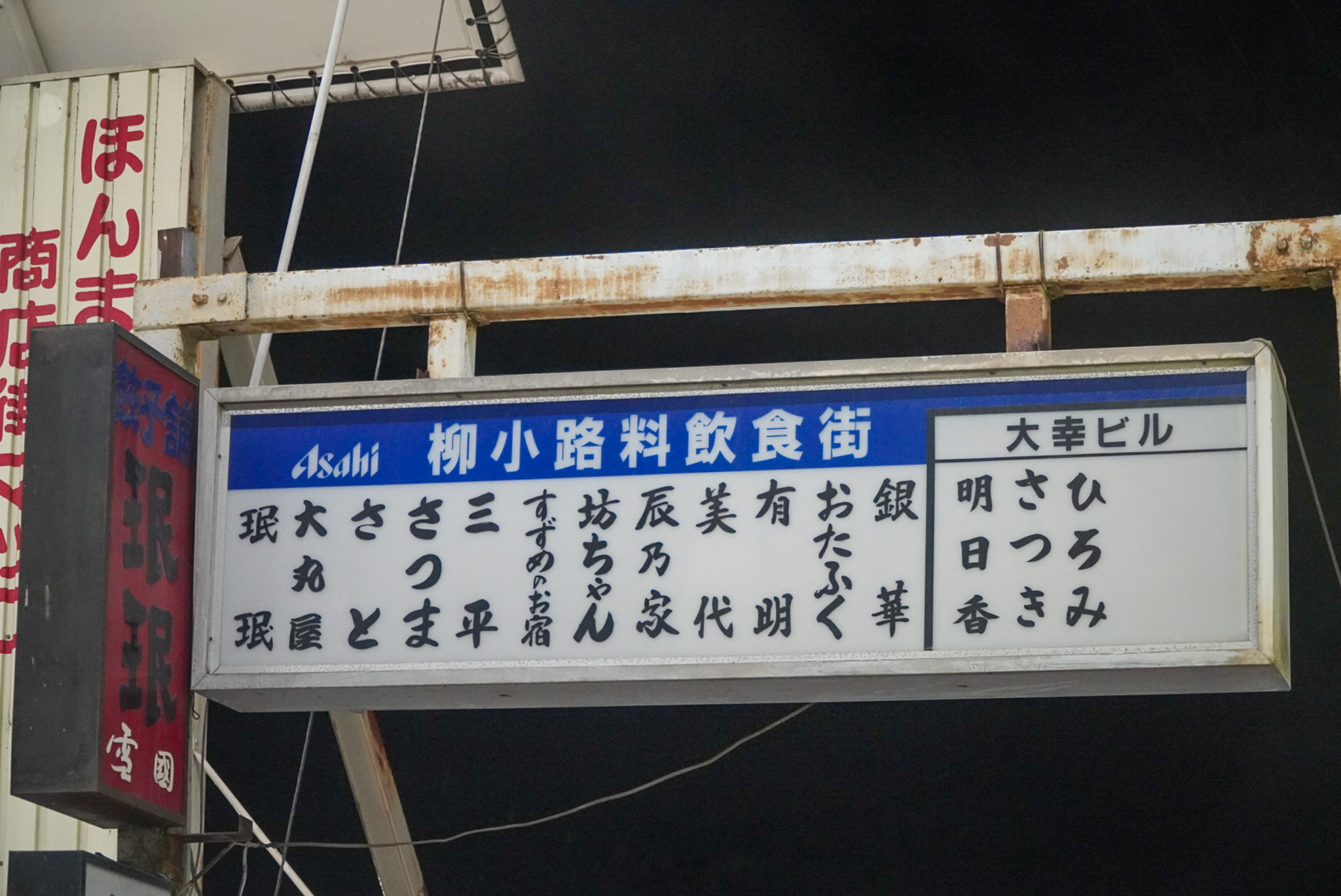

布施の柳小路料飲食街。入口には、いまはもう無い店の名を連ねた古い看板が残り、その奥には新しい明かりが肩を並べています。「今福Style」もそのひとつ。創作和食で鍛え、鞄工場で革と向き合った職人・もっくんの料理には、暮らしの温度が宿っている。派手さはないけれど、気づけば心がふっと緩んでいる。そんな夜の時間が、ここにはあります。

| 住所 | 大阪府東大阪市足代1-11-8GoogleMap |

|---|---|

| 電話番号 | 090-5551-6739 |

| 営業時間 | 17:00~ (お席完全2時間制) |

| 定休日 | 不定休 ※詳細はお店Instagramにて |

柳小路に生まれた“いま”の気配

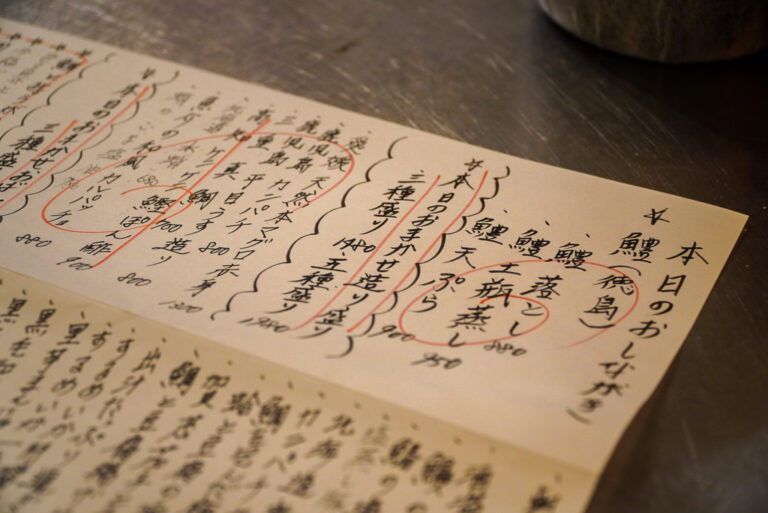

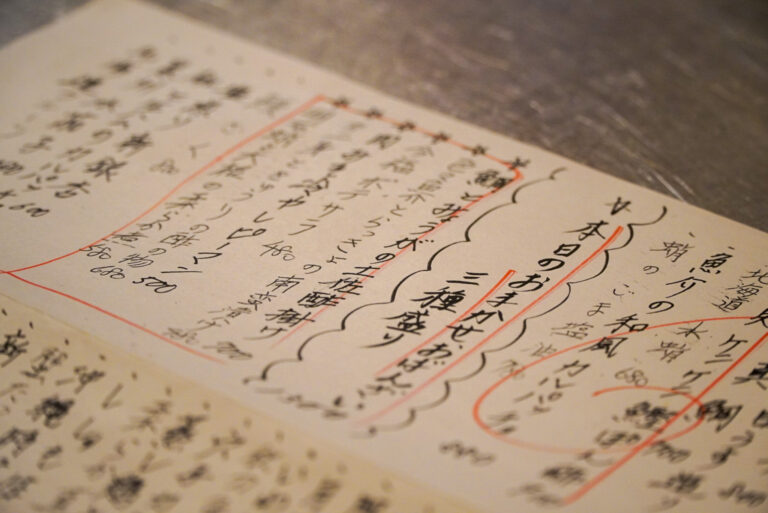

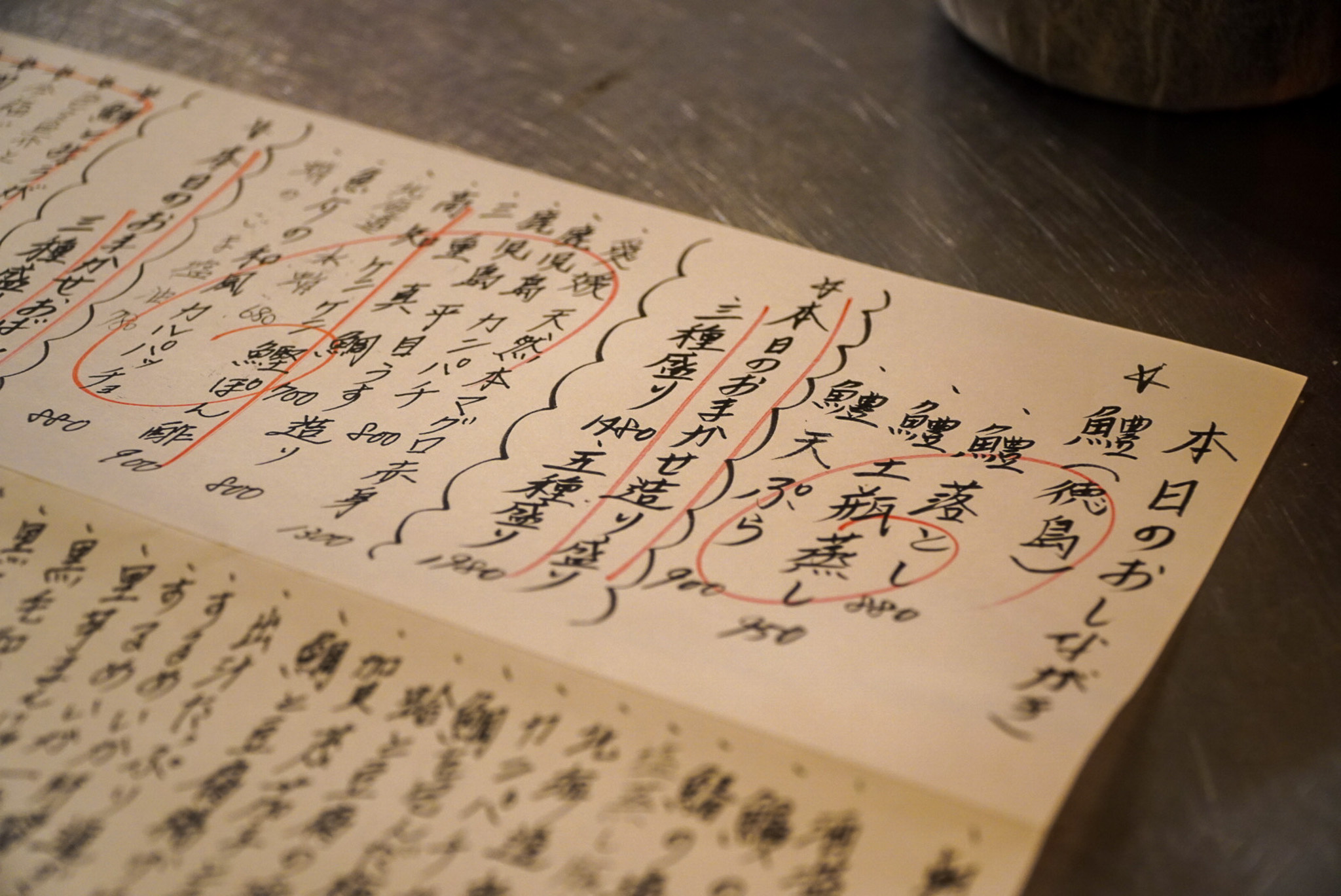

布施の柳小路料飲食街。かつては個人店の名を並べた看板が入口に掲げられ、夜ごとに賑わった通り。いまはその多くが姿を消し、新しい世代の店が静かに根を張っています。「今福Style」もそのひとつ。扉を開けると、ほの暗い照明と、だしの香りがふわっと立ちのぼる。

カウンター越しに供される料理は、どれも丁寧で、どこか家庭的。けれど、ふつうとはちょっと違う。その“ちょっと”に、店主・もっくんの時間と手間が詰まっている。

料理人、そして鞄職人

もっくんの料理には、無駄な飾りがない。素材を突き詰め、最後までやりきる姿勢が一皿の輪郭をつくっている。

料理から離れて鞄工場で働いたときも、革を裁ち、縫い、仕上げまで徹底して向き合った。その手の厳しさは、職が変わっても変わらなかった。だから再びキッチンに戻ったとき、料理もまた「職人の仕事」だと、自然に確信できたのだろう。

「うまい」は、小さな違和感から

もっくんの料理は、いわゆる“創作料理”とは違う。派手な組み合わせではなく、慣れ親しんだ料理の中に、小さな違和感を忍ばせる。

たとえば「今福ポテサラ」。見た目はふつうのポテサラなのに、口に入れた瞬間に魚介の旨みが広がる。実際に使っているのはちりめん山椒と花鰹だけ。素材と火入れの積み重ねが、その不思議な味わいをつくり出している。

角煮には煮詰めたひじきを使った黒いソース。春巻きは蒸し鶏と季節野菜を包み、レモンとナンプラーで軽やかに。梅茶巾あんかけは、鯛の身をそっと包み、割烹の端正さを日常のテーブルに置いてみせる。

派手ではないけれど、「なんだかいい」と思わせる。その感覚が積み重なって、また足を運びたくなる。

日常と創作のあいだで

布施は観光地ではなく、地元の人が毎日づかいするまち。駅前の商店街には惣菜屋や八百屋が並び、通りを抜ければ古い家並みと新しいマンションが肩を寄せ合う。生活の匂いが濃いからこそ、飲食店も「気取らない日常」の延長にあることが求められる。

尖った創作ばかりでは浮いてしまうし、定番だけでは「らしさ」が薄まる。その狭間で、もっくんは慣れ親しんだ料理の中に、細やかな工夫を重ねてきた。

派手さではなく、気づけば「なんだかうまい」と思わせる。尖りすぎず、日常すぎず――そのバランスを掴むまでの試行錯誤が、いまの「今福スタイル」を形づくっている。

夫婦ふたりで紡ぐ空気

営業スタイルは予約制・二部制。17時からと20時からの二部に分かれ、22時には店じまい。

一皿ごとにきちんと手をかけるには、これが最適なリズム。厨房に立つもっくんと、帳場を守るなほこさん。夫婦ふたりの温度が、店の隅々まで行き渡っている。

お茶割り、という贅沢

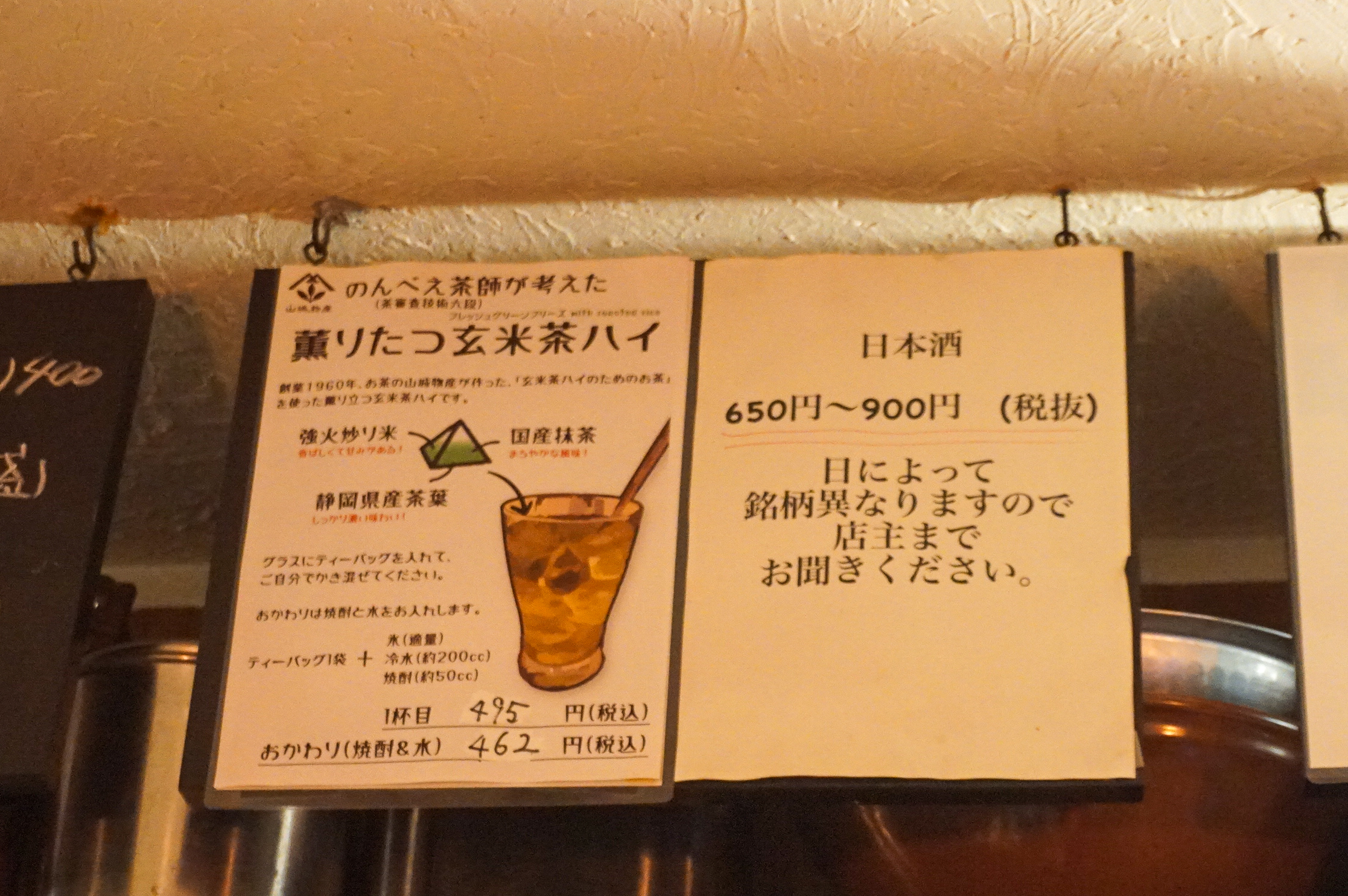

「何を飲む?」と聞かれたら、迷わず玄米茶ハイを。京都・山城物産が“のんべえ茶師”と手がけた専用茶葉。強火で炒った国産米に、静岡の深蒸し茶と抹茶を合わせている。

香ばしさと甘みが重なり、ふつうのお茶割りとは一線を画す。グラスを傾けるたび、夜の時間が少し上品にほどけていく。

変わらない夜の楽しみ方

看板に残る名はもうない。けれど、この通りに新しい灯をともす人たちがいる。「今福Stayle」で過ごす夜は、その象徴のひとつだ。

ここは、酔うための店じゃない。 食べて、話して、ちょっといい夜を過ごすための場所。「また行こうか」と自然に口にしたくなる。それが布施の“今福Style”。