開店の少し前、布施のまちに魚の香りがただよいはじめる。「魚ヶ麺 園(ととめん えん)」は、午前中から静かに熱気を帯びるラーメン屋。

煮干しを炊き込んだ漆黒のスープは、クセが強くて、でも一度ハマると抜けられない。食べ終えたあとも、香りと記憶がじわじわと残る。

列に並ぶ人の顔には、期待とちょっとした覚悟がにじんでいる。 一口の衝撃と、二口目の安心。そのくり返しが、クセになる。

開店前の並びに、静かな高揚がある

布施の商店街を抜けた先、店の前には静かな列ができはじめている。時間はまだ11時前。ランチには少し早いはずなのに、ここだけはすでに熱を帯びている。

「魚ヶ麺 園」。この名前を知っている人なら、早く並ぶことにためらいはない。

「今日も、いい煮干し炊いてるな」。そんなふうに誰かがつぶやいてもおかしくないくらい、並ぶ人たちの空気には共通の目的がある。

ラーメンを食べにきた、というより、“今日の一杯に会いにきた”人たちの背中だ。

「丿貫」から受け継ぎ、布施で育つ

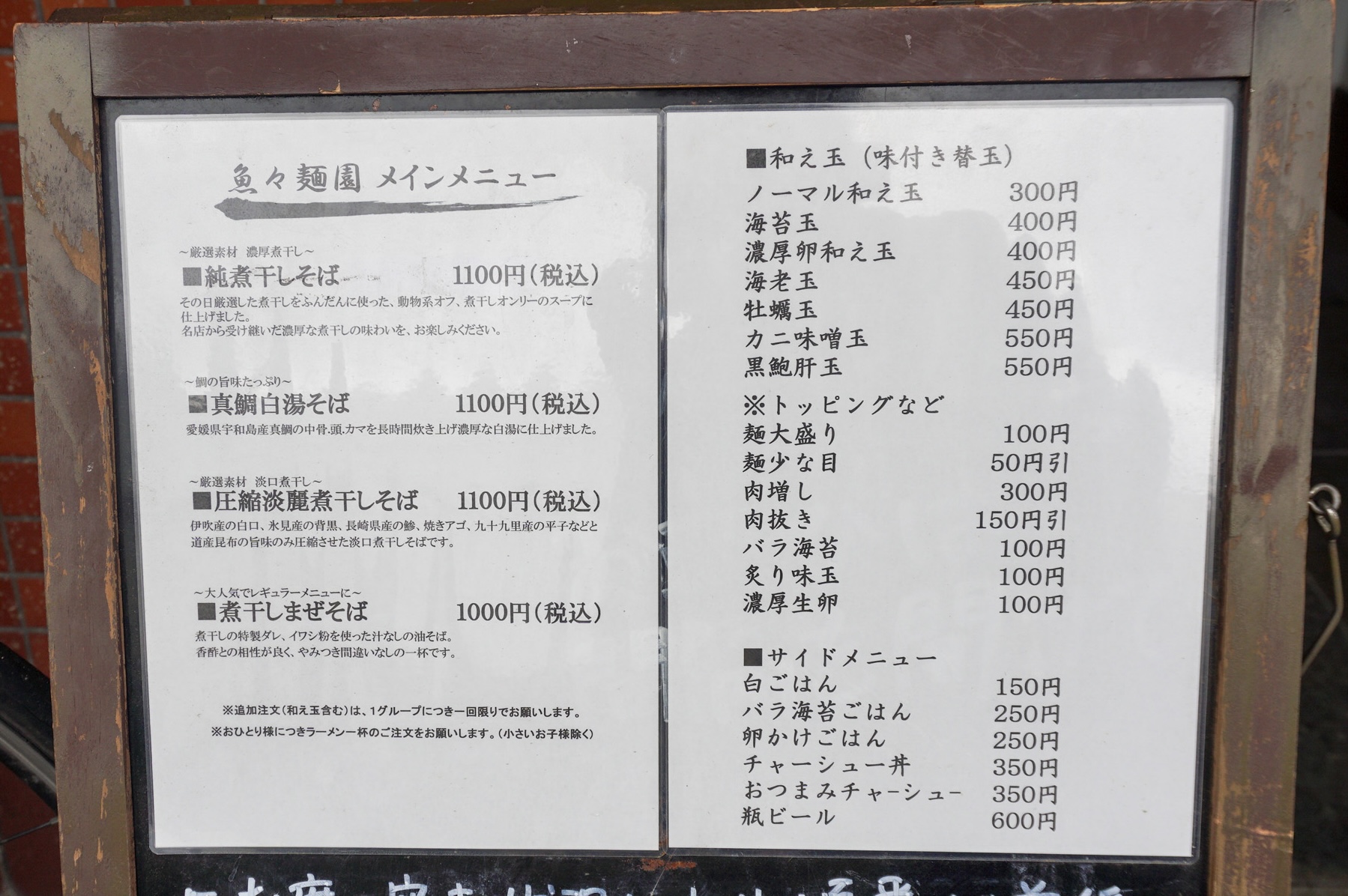

もともとは、神奈川・横浜の名店「丿貫(へちかん)」から暖簾分けされた「布施丿貫」として始まった。2021年に独立し、「魚ヶ麺 園」と名を変えた今でも、その魚介へのこだわりはぶれていない。

店主・ゴーレムさんが言う、「どうせやるなら、誰もやってないラーメンを」。その言葉どおり、受け継いだ技術のうえに自分だけの個性を重ねながら、今の味を作り上げている。

2024年には、「食べログ ラーメン OSAKA 百名店」にも選出。大阪という激戦区で評価を得ることは、決して偶然ではない。

黒いスープに、煮干しのすべてを

「魚ヶ麺 園」といえば、やっぱり「純煮干しそば」。

どんぶりの中に広がるのは、漆黒のスープ。見た目のインパクトもさることながら、一口すすると、煮干しのうま味が一気に押し寄せてくる。

新鮮な煮干しを100%使用し、炊き出す時間や温度にもこだわっているという。苦味やえぐみは控えめで、それでも芯の通った魚介の風味がじっくりと舌に残る。

“好き嫌いが分かれる”なんて言われるけれど、実際には、その世界観に浸りたくてまた訪れる人のほうが多い気がする。

鯛白湯は、優しさと贅沢の両立

煮干しのストイックな一杯とは対照的に、女性客から圧倒的支持を集めているのが「鯛白湯ラーメン」。

鯛のアラを炊き、潰し、濾す――その手間を惜しまず仕込まれるスープは、クリーミーでまろやか。それでいてしっかりと鯛のうま味が濃縮されている。

トッピングには、チャーシュー、紫蘇、玉ねぎ、カイワレ。見た目の華やかさもさることながら、風味や食感の組み合わせが繊細で、まるで懐石料理のような余韻がある。

煮干しのパンチではなく、鯛の余白を楽しむ一杯。ちょっと気持ちがすり減った日に、食べたくなる味。

食べ終わってからが、本番かもしれない

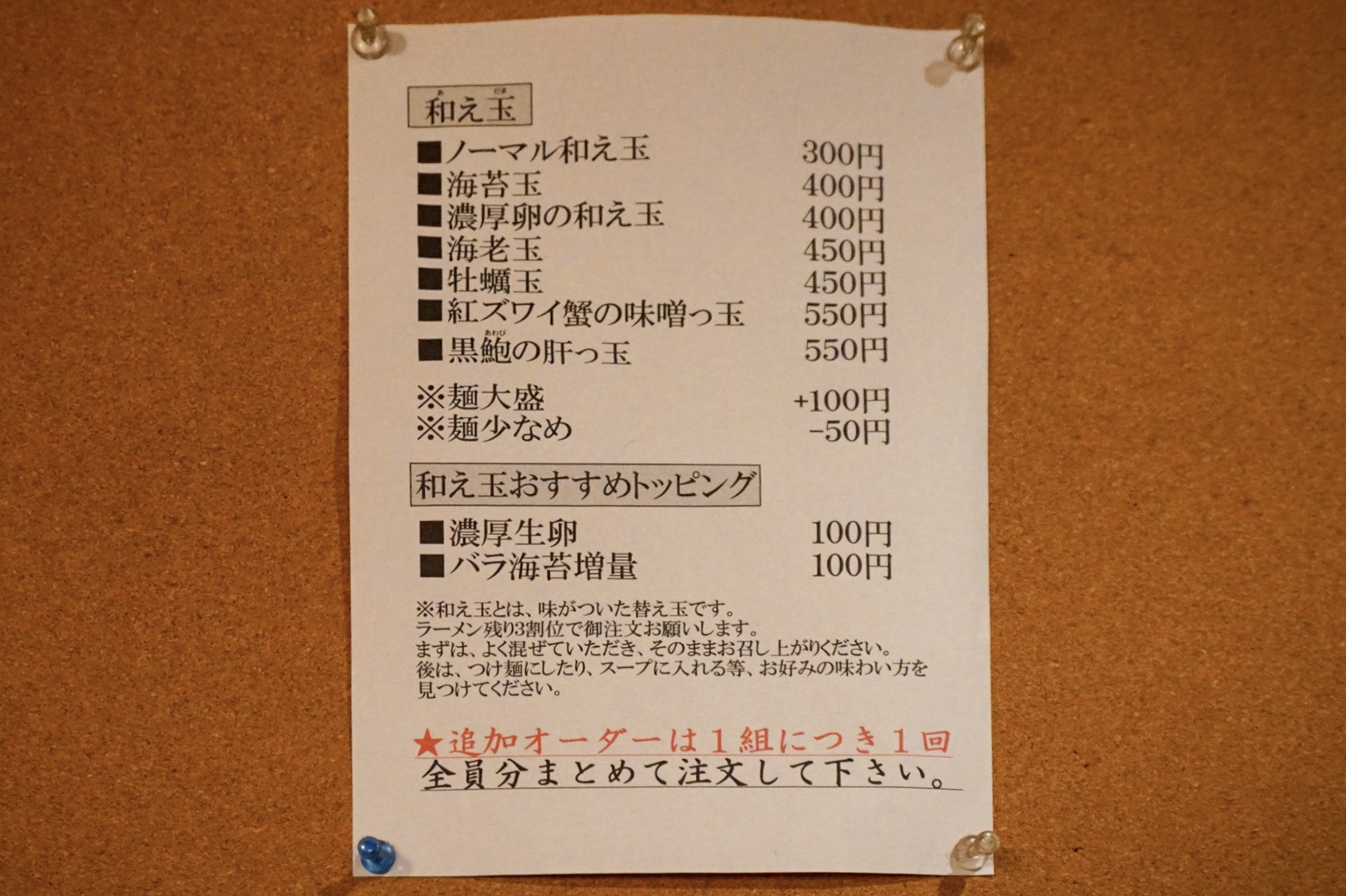

「魚ヶ麺 園」が特別なのは、一杯食べて終わりじゃないところ。「和え玉」という名の“第2章”が用意されている。

ただの替え玉じゃない。味がしっかりついていて、具材も添えられている。そのまま混ぜて食べれば、まったく別の料理として成立している。

定番の「和え玉」「濃厚卵の和え玉」から、「紅ズワイ蟹の和え玉」「黒鮑の和え玉」まで、常時7種類以上。

魚介のうま味をこれでもかと凝縮したソースが絡んだ麺は、驚くほど濃厚で、そのままでも、残ったスープとあわせても楽しめる。

もはや、“ラーメンのあと”というより、“もうひとつの主役”。

季節の変わり目のように、変わってゆくメニュー

季節や仕入れによって、限定メニューも変化する。毎回の訪問で「今日は何を頼もうか」と迷わせてくれるのも、「魚ヶ麺 園」の楽しさのひとつ。そのたびに驚かされるけれど、根っこにある「魚介への誠実さ」だけは変わらない。

それがあるから、冒険できるし、信じられる。初めての人も、何度目かの人も、同じようにワクワクできる場所。そんなラーメン屋は、そう多くない。

口の中に、まだ煮干しが残っている。鼻の奥に、鯛の甘みがふと蘇る。「魚ヶ麺 園」は、そんな余韻の強い店だ。

ラーメンを食べた、というより、“魚の記憶を味わった”という感じに近いかもしれない。だからまた行ってしまう。午前の静けさの中、あの香りに呼ばれて。